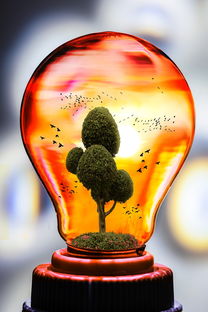

科技创新从来不是凭空出现的奇迹。它像一棵大树的生长,需要深厚的土壤和持续的养分。这些养分就来自人类最基础的需求、知识的代代相传、永不满足的好奇心,以及社会经济不断演变的期待。

人类需求驱动:从生存到发展的创新动力

远古时代,人类为了躲避野兽学会了建造住所。为了填饱肚子发明了农业工具。这些看似简单的创造,本质上都是生存需求催生的科技创新。马斯洛需求层次理论在这里得到了完美印证——当基本生存得到保障,人们开始追求更舒适、更便捷的生活。

现代智能手机的发展就是一个典型例子。它早已超越通讯工具的功能,成为满足社交、娱乐、学习等复合需求的终端。这种创新动力从“解决温饱”升级到“提升生活质量”,推动着技术持续迭代。

我记得第一次使用移动支付时的震撼。那种无需现金就能完成交易的便利,背后正是人们对高效生活方式的渴望。这种需求像无声的指挥官,指引着技术前进的方向。

知识积累与传承:科技创新发展的基石

牛顿说过:“如果我看得比别人更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。”这句话道破了科技创新的本质——任何突破都建立在前人知识的积累之上。没有哥白尼的日心说,可能就不会有开普勒的行星运动定律。没有爱因斯坦的相对论,今天的GPS系统可能永远无法实现精确定位。

知识传承的方式也在不断创新。从古老的口耳相传,到竹简绢帛,再到活字印刷和数字存储。每个时代都在用自己的方式守护和传递智慧的结晶。这种积累让后人不必每次都从零开始,而是能在前人的基础上继续攀登。

现代开源社区就是知识共享的绝佳范例。程序员们自愿分享代码,让他人能够在此基础上开发新功能。这种开放精神极大地加速了软件领域的创新进程。

好奇心与探索精神:突破性创新的内在驱动力

有些创新并非源于实际需求,而是纯粹的好奇心驱使。当莱特兄弟看着鸟儿飞翔时,他们想的可能不是交通便利,而是“人类为什么不能飞”这个简单却深刻的问题。这种对未知世界的向往,往往能带来最革命性的突破。

实验室里经常发生这样的故事:研究人员在解决某个问题时,意外发现了完全不同的现象。青霉素的发现就是典型——弗莱明原本在研究流感病毒,却偶然注意到霉菌抑制细菌生长的特性。这种“美丽的意外”在科学史上屡见不鲜。

保持好奇心确实需要勇气。它意味着要敢于质疑常识,敢于走别人没走过的路。这种探索精神是推动科学边界不断扩展的核心力量。

社会经济发展需求:市场导向的创新源泉

市场需求就像创新的导航仪。当社会面临能源危机时,太阳能、风能技术得到快速发展。当疫情来袭,疫苗研发速度创下历史纪录。这些创新都明确指向解决具体的社会经济问题。

共享经济的兴起很能说明问题。城市交通压力增大、资源闲置率高等现实问题,催生了网约车、共享单车等创新模式。这些解决方案既创造了新的商业机会,也改善了人们的生活品质。

我在使用共享办公空间时深刻感受到,这种创新不仅优化了资源利用,还催生了全新的工作文化。市场需求就像一面镜子,清晰地映照出技术应该努力的方向。

科技创新从来不是单一因素作用的结果。它更像是多种力量共同谱写的交响乐——有时是生存需求的低沉号角,有时是好奇心的清脆笛声,有时又是市场需求的激昂鼓点。理解这些根本源泉,或许能帮助我们更好地预见未来的创新方向。

科技创新如同一条奔流的江河,它的水量与流速不仅取决于源头活水,更受到沿途地质、气候、植被等诸多因素的影响。要让这条创新之河持续奔涌,我们需要理解那些塑造其流向与流量的关键要素,并找到滋养它的最佳方式。

教育体系与人才培养:创新源泉的持续供给

教育是创新的摇篮。一个能够激发创造力而非扼杀好奇心的教育体系,就像为创新之树提供了最肥沃的土壤。传统填鸭式教育往往过于注重标准答案,而创新恰恰需要挑战既定认知的勇气。

芬兰的教育模式给了我很大启发。那里的课堂很少见到整齐划一的座位排列,孩子们可以自由选择学习角落。教师更像是引导者而非权威,鼓励学生提出看似“幼稚”的问题。这种环境培养出的不是知识的复读机,而是具备独立思考能力的未来创新者。

我认识一位年轻的材料科学家,她的突破性发现源于大学时期一次失败的实验。幸运的是,她的导师没有责备她搞砸了项目,反而鼓励她探究失败背后的原因。正是这种包容失败的教育文化,让意外发现转化为重要创新。

人才培养需要打破专业壁垒。现代创新往往发生在学科交叉地带——生物学家需要懂计算机,工程师需要了解设计思维。跨学科的教育设计能让创新人才拥有更广阔的视野。

政策环境与制度保障:创新生态的构建与维护

政策环境如同创新的气候系统。适宜的政策阳光和雨露能让创新种子茁壮成长,而严苛的制度寒流则可能让创意在萌芽阶段就凋零。知识产权保护、研发税收优惠、创业扶持这些政策工具,都在塑造着创新的生态系统。

硅谷的成功并非偶然。那里不仅有完善的风险投资机制,还有允许失败、鼓励再创业的社会宽容度。创业者不用担心一次失败就永远失去机会,这种安全感让他们敢于尝试更具颠覆性的创意。

我国近年来在创新政策上做了很多有益尝试。高新技术企业税收减免、研发费用加计扣除等政策,确实减轻了企业的创新负担。但政策落地时偶尔会出现“最后一公里”问题——好政策在具体执行中打了折扣。

制度保障需要平衡监管与自由。过于宽松可能导致无序竞争,过于严格又会抑制活力。找到这个平衡点就像走钢丝,需要政策制定者具备相当的智慧与远见。

文化氛围与社会认知:创新精神的培育土壤

创新文化是一种空气,看不见摸不着,但每个人都能感受到它的存在。在一个鼓励冒险、包容失败的社会里,人们更愿意尝试新想法。而在一个崇尚循规蹈矩的环境里,再好的创意也可能被扼杀在摇篮中。

以色列的创新创业文化令人印象深刻。那里的人们把创业失败视为宝贵经验而非人生污点。这种文化使得这个人口不多的国家成为了科技创新强国。社会对失败的宽容度,某种程度上决定了创新的天花板高度。

我记得参观过一个创新工场的开放日。那里不仅有成功的产品展示,还专门设置了一个“失败博物馆”,陈列着各种没有成功的原型机。这种公开讨论失败的做法,实际上是在告诉每一个创新者:失败不可怕,不敢尝试才可怕。

社会认知需要时间转变。几年前,共享经济刚出现时,很多人持怀疑态度。如今共享单车、共享充电宝已成为生活常态。社会对新事物的接受过程,本身就是创新文化逐渐成熟的过程。

国际交流与合作:创新源泉的全球化拓展

在全球化时代,创新早已超越国界。新冠病毒基因序列公布后,全球多个团队同时开展疫苗研发。这种“开源”式的国际合作,将原本需要数年的研发周期缩短到几个月。

欧洲核子研究中心(CERN)是国际科研合作的典范。这个机构汇集了全球上百个国家的科学家,共同探索物质的基本结构。大型强子对撞机这样的装置,没有任何一个国家能够单独建造和运营。合作让人类得以触及单个国家无法企及的科学前沿。

我参与过一个跨国研发项目,团队分布在三个大洲的五个国家。最初担心时差和语言会成为障碍,实际上多元化的背景反而激发了更多创意。不同文化背景的团队成员带来了各自独特的思维方式,这种碰撞常常产生意想不到的创新火花。

技术转移与知识共享需要建立互信机制。发达国家担心技术流失,发展中国家渴望获得先进技术。找到双方都能接受的合作模式,就像编织一张既牢固又灵活的关系网,需要耐心与智慧。

优化创新源泉不是一蹴而就的工程。它需要教育提供持续的人才供给,政策营造良好的成长环境,文化培育创新的精神气质,国际合作拓展创新的疆域。这些因素相互交织,共同塑造着科技创新的未来图景。