科技日报总编辑这个身份本身就承载着特殊重量。每天面对成千上万的科技资讯,需要在专业性与可读性之间找到平衡点。刘亚东在这个位置上坐了这么多年,他的工作状态像极了实验室里反复调试仪器的研究员——必须保持绝对专注,又得随时准备应对突发状况。

科技日报总编辑的职责与使命

科技媒体与其他领域不太一样。它要求从业者既要懂新闻传播规律,又要具备相当程度的科学素养。刘亚东曾经在某个行业论坛上提到,科技报道最忌讳的就是“外行看热闹”。他要求编辑部每个记者在采写前沿科技新闻时,必须搞懂基本原理再动笔。

记得有次参加他们内部选题会,有个年轻记者准备报道量子计算,刘亚东直接在现场画起了量子叠加态的示意图。这种专业素养不是临时抱佛脚能具备的,需要长年累月的积累。科技日报的读者群里不乏院士、科研人员,报道出现基础错误会直接损害媒体公信力。

科技媒体领域的创新实践

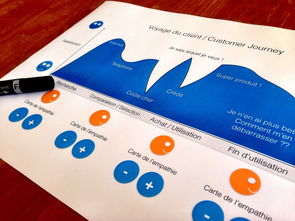

在媒体融合的大背景下,刘亚东推动了不少改变。传统科技报道往往板着脸说话,把有趣的科学发现写得像学术论文。他主导的改版中,增加了可视化解读、科学家访谈视频这些新形式。有个很典型的例子是“嫦娥五号”探月任务的报道,他们做了组模拟月球环境的AR互动,让读者能直观理解月壤采集的难度。

发行数据表明这些尝试确实有效。科技日报的新媒体平台用户增长明显,特别是青少年群体的关注度提升很快。这或许正是刘亚东期待看到的——科技新闻不该只是科学共同体的内部交流,而应该成为大众科普的桥梁。

科技传播的深层思考

科普教育在中国始终是个难题。太高深了没人看,太浅显了又失去传播价值。刘亚东在多个场合强调过“翻译科学”的重要性。他要求编辑把专业术语转化成生活语言,但又不能扭曲科学本意。这种平衡术需要编辑团队反复打磨,有时为了一个概念的表述要讨论整个下午。

他们去年做的“碳中和”系列报道就是个成功案例。从国家政策到个人生活方式,用五十多篇不同角度的文章构建起完整的认知图谱。这种系统性的科普工作,比零散的热点追逐更有长远价值。很多中小学教师都把这组报道作为教学参考资料,这个细节让我印象深刻。

在信息过载的时代,科技媒体的责任正在发生变化。它不再只是信息的搬运工,更要成为知识的过滤器、谬误的清除剂。刘亚东带领的科技日报,某种程度上在尝试重塑科技新闻的生产标准。这条路走得并不轻松,但确实在产生影响。

评价一个媒体人就像观察多棱镜——从不同角度会折射出截然不同的光影。刘亚东执掌科技日报这些年,公众对他的看法呈现出有趣的两极化特征。有人称赞他是科技传播的守门人,也有人质疑他的媒体立场。这种评价的分野,某种程度上反映了当前科技舆论场的复杂性。

专业能力获得的多方认可

在科研圈子里,刘亚东的名字经常和“靠谱”这个词联系在一起。中科院某位不愿具名的研究员和我聊天时提到,科技日报的报道很少出现基础科学错误,这在当今的科技媒体中相当难得。这种专业声誉的建立,与刘亚东坚持的采编标准直接相关。

我注意到一个细节:每当重大科技突破发生时,科技日报的解读总是比其他媒体晚半天左右。这种“延迟”不是效率问题,而是刘亚东要求的核实机制——所有关键信息必须经过领域专家确认。这种保守作风在追求流量的媒体环境中显得特立独行,却赢得了科学共同体的尊重。

高校科技传播专业的课程里,经常把刘亚东主导的专题报道作为教学案例。比如他们对“天眼”FAST望远镜的系列报道,既完整呈现了工程原理,又生动讲述了建设者的故事。这种专业性与人文性兼备的叙事方式,成为很多科技记者学习的范本。

媒体报道倾向性的讨论

当然也有不同的声音。在某知名知识分享平台上,关于刘亚东的讨论中经常出现“体制内媒体人”的标签。有网友整理过科技日报在敏感科技议题上的报道倾向,认为其更侧重展示科技成果而回避潜在风险。

记得去年某个民营航天企业的发射失利,科技日报的报道篇幅明显小于其他商业媒体。这种报道选择引发了一些争议,有人觉得这是对创新失败的宽容,也有人认为这是选择性回避问题。刘亚东在内部会议上对此的解释是:科技报道应该注重传递准确信息而非制造话题。

在转基因等争议性议题上,科技日报的立场也经常成为讨论焦点。他们的报道始终坚持科学共识导向,这种态度被科普工作者赞赏,但也让部分持不同观点的公众感到不满。这种处境其实折射出中国科技媒体面临的普遍困境——如何在坚持科学立场与包容多元观点之间找到平衡点。

科技媒体人的价值坐标

评价刘亚东不能脱离他所处的媒体环境。在中国特色的传媒体系里,科技日报既要履行舆论引导职责,又要保持专业水准。刘亚东在这些年的实践中,似乎摸索出了一条独特的路径。

有个值得玩味的现象:虽然外界对刘亚东的评价存在分歧,但科技日报的同行评价却相当一致。多位资深科技记者都提到,刘亚东最大的贡献是建立了一套科技新闻的质量标准。他要求每篇涉及前沿科技的报道都必须注明信源,这个看似简单的要求,实际上大幅提升了科技新闻行业的专业门槛。

去年某次媒体论坛上,我亲眼见到年轻记者围着刘亚东请教科技伦理问题的报道尺度。他没有给出标准答案,而是分享了自己处理类似题材时的思考过程。这种开放式的交流,或许正是他能同时在专业领域和公共领域获得认可的原因。

科技传播本质上是在不同认知水平的人群之间搭建桥梁。刘亚东这些年的实践,至少证明了一件事:在信息爆炸的时代,专业媒体的价值不在于跑得最快,而在于走得最稳。这个认知,可能比任何个人评价都来得重要。