记得去年学校科技节,我辅导的一个学生捧回了科技创新手抄报一等奖。评审老师后来特意提到,那份作品最打动人的地方不是花哨的设计,而是每个字都清晰可辨。在信息爆炸的时代,清晰的文字反而成了稀缺品。

发现一等奖的奥秘:字迹清晰的重要性

评委们要在成百上千份作品中快速筛选。字迹模糊的手抄报,再精彩的内容也会被淹没。清晰的书写就像给思想开了扇明亮的窗,让评审能够顺畅地理解你想表达的一切。

我见过太多这样的例子——学生花了大量时间搜集资料、设计版面,最后却败在潦草的字迹上。字迹清晰不仅关乎美观,更体现着创作者的用心程度。当评审拿起你的作品,第一眼看到的就是文字的可读性。

准备行囊:必备工具与材料清单

制作手抄报就像准备一场旅行,合适的装备能让整个过程轻松许多。基础的A3白色卡纸是最稳妥的选择,它的厚度适中,不容易渗墨。黑色中性笔和针管笔各准备两支,以防中途没墨。

马克笔建议选36色基础套装,足够应对大多数配色需求。前阵子帮侄女准备材料时发现,那些号称“100色”的套装里,其实很多颜色根本用不上。直尺、三角板、圆规这些绘图工具也别忘记,它们能帮你画出干净利落的线条。

铅笔和橡皮是很多人会忽略的功臣。先用铅笔打稿,这个习惯能避免很多无法挽回的错误。

规划路线:整体布局与内容架构

好的手抄报像一首诗,需要有起承转合。通常我会建议学生把版面分成三个主要区域:标题区、核心内容区、补充信息区。标题要足够醒目,放在上方三分之一处最合适。

核心内容可以分成2-3个板块,用线条或色块自然分隔。记得留出适当的空白,拥挤的版面会让人失去阅读的欲望。右下角可以设计一个互动区域,比如“科技小问答”或“创新思维挑战”,增加作品的趣味性。

布局规划就像建筑蓝图,前期考虑得越周全,后期制作就越顺利。用铅笔轻轻画出分区线,这个步骤虽然简单,却能为整份作品奠定成功的基础。

去年评审时看到一份特别的手抄报,主题是“智能家居的演变”。学生没有堆砌专业术语,而是用一个个生活场景串联起技术发展。这种把抽象概念具象化的能力,往往是一等奖作品共有的特质。

科技主题的精选与提炼

选择科技主题就像在沙滩上捡贝壳——既要找到最闪亮的那颗,又要确保它能装进你的小篮子。人工智能、太空探索这些热门话题确实吸引眼球,但更重要的是找到与你产生共鸣的角度。

我常建议学生从生活细节入手。比如讨论环保科技时,可以从校园里的垃圾分类箱说起;介绍5G技术,不妨对比一下在线课堂体验的变化。这种接地气的切入点,往往比宏大叙事更能打动评委。

记得有个学生以“奶奶的手机”为主题,讲述老年人如何适应智能科技。这个看似普通的选题,因为融入了真实情感,最终获得了评委的一致好评。

创新思维的视觉化呈现

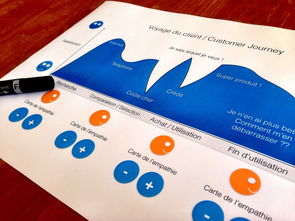

科技创新手抄报最迷人的地方,在于把抽象概念变成看得见的画面。流程图适合展示技术原理,时间轴能清晰呈现发展历程,思维导图则擅长梳理复杂系统的关联。

试着把数据变成图表。比如介绍新能源汽车发展,用柱状图展示历年销量增长,比单纯罗列数字更有说服力。概念解释搭配简笔画也是个好办法——用无线信号波纹图案表示通信技术,用齿轮组合象征机械运作。

视觉元素不仅要美观,更要准确传达信息。曾经有份作品用DNA双螺旋结构比喻信息传递,这个巧妙的隐喻让评委们印象深刻。

内容编排的节奏与韵律

优秀的手抄报像一首好歌,需要有起伏的节奏。重要内容要用醒目的标题或色块突出,辅助信息则适当缩小字号。这种视觉上的轻重缓急,能引导读者的视线自然流动。

每个内容板块最好控制在150字以内。过长的段落会让读者失去耐心,过于零碎的信息又缺乏深度。在核心论点周围,点缀几个生动案例或趣味小知识,这样的搭配最恰到好处。

段落之间的过渡需要精心设计。用箭头、虚线或色带连接相关内容,就像给读者铺设一条清晰的游览路线。留白处的运用也很讲究——适当的空白不仅让版面更舒适,也给重要内容创造了呼吸的空间。

评审时翻到一份关于量子计算的手抄报,内容很有深度,但字迹潦草得让人头疼。那些纠缠的笔画就像量子态本身,需要费力"观测"才能理解。而旁边那份字迹清晰的作品,即便主题普通,阅读体验却舒适得多——这大概就是一等奖与入围奖的区别。

书写工具的选择与运用技巧

选笔如同选剑,合适的工具能让书写事半功倍。我偏爱0.5mm的中性笔,出墨均匀又不至于太细。有些学生用极细的针管笔,写出来的字确实精致,但稍有不慎就会划破纸张。

马克笔适合标题,但要注意选择水性型号。油性马克笔容易渗墨,一不小心就会毁掉整张作品。记得有个学生用渐变色的brush笔写标题,每个字都像小小的彩虹,评委们传阅时都忍不住微笑。

握笔姿势往往被忽略。拇指和食指轻轻夹住笔杆,中指在下方托住,这样的三角支撑最稳定。手腕悬空,用小臂带动书写,字迹会更流畅。试着在草稿纸上画几个"8"字圆圈,能帮你找到最舒服的书写节奏。

字体设计与排版美学

字体是内容的衣裳。正楷像西装,端庄正式;行楷如休闲装,轻松不失体面。标题可以用些艺术字,但内文最好保持清晰易读。见过把正文全都写成花体字的手抄报,美则美矣,读起来却像在破译密码。

字号要有层次感。主标题用20-24号字,副标题16-18号,正文10-12号是最舒适的阅读组合。行间距保持在字号的1.5倍,段间距再适当加大。这种疏密有致的排列,就像精心打理的花园,既整洁又生动。

对齐方式影响整体气质。左对齐最自然,居中对齐显庄重,右对齐偶尔用在插图说明处会很有趣。但要避免混用多种对齐方式,那会让版面像打翻的积木。曾经有份作品全部采用两端对齐,每个字间距都被均匀拉伸,看起来像印刷品般精致。

色彩搭配与视觉平衡

颜色会说话。冷色调适合科技主题,蓝色系尤其受欢迎——从蔚蓝到钴蓝,不同明度能营造出深邃的科技感。但整版蓝色会显得太冷,点缀些暖色调的橙黄,就像给机器注入了温度。

我总建议学生先确定主色,再选1-2个辅助色。主色占60%,辅助色30%,点缀色10%,这个黄金比例很少出错。有个女孩用星空蓝做主色,搭配银灰和月光白,最后用金星黄点缀重点语句,整张手抄报就像夜空中最亮的星。

色彩饱和度需要克制。荧光色系在远处很抢眼,但近距离阅读时特别刺眼。柔和的莫兰迪色系最近很受欢迎,那种低饱和度的质感,确实能让眼睛停留更久。最重要的是保证文字与背景的对比度——深灰字配浅灰底虽然优雅,但真的考验视力。

评审室里堆着近百份手抄报,评委们已经连续工作三小时。疲惫的眼睛突然被一份作品点亮——不是因为它有多华丽,而是每个细节都恰到好处。从三米外就能看清标题,走近细看,每个字的笔画都干净利落。这种经得起远观也耐得住细品的作品,往往就是一等奖的得主。

细节打磨与整体优化

完成初稿只是开始。我习惯把手抄报贴在墙上,退后几步观察整体效果。有时候在桌上看很完美,远看却发现某个区域特别拥挤。那个获得市一等奖的学生告诉我,她每次修改前都会用手机拍下来——屏幕上的缩略图最能暴露布局问题。

边角处理决定作品档次。见过太多优秀作品毁在粗糙的边角:胶水痕迹、折痕、毛边。获奖者通常会在作品四周留出1厘米的边框,用切割器修齐边缘。有个男孩甚至用银色胶带包边,远看像装裱过的画作。

最后检查时记得倒着读。从右下角开始,逆向阅读每个段落。这个方法能帮你跳出内容,专注检查错别字和标点。曾经有份作品把"量子纠缠"写成"量子纠葛",直到倒读时才被发现——差一点就与奖项失之交臂。

评委视角下的评分要点

评委平均每份作品只看90秒。在这短暂的时间里,清晰度是最先被感知的要素。字迹工整的作品能立即获得"基础分",就像面试时得体的着装,给人专业的第一印象。

创新性需要平衡。完全照搬网络资料的作品得分不会太高,但过于天马行空又可能偏离主题。去年有份关于人工智能的手抄报,学生用算法生成了一首小诗作为引言——这种适度的原创性让评委们印象深刻。

视觉动线决定阅读体验。优秀作品会引导视线自然流动:从左上角的主标题,到右上角的亮点图示,再沿Z字形路径浏览全文。有份获奖作品巧妙用箭头图标引导视线,评委不知不觉就读完了全部内容。

获奖作品的特色与亮点总结

研究过五年的一等奖作品,发现它们都有个共同点:克制。色彩克制在三种以内,字体克制在两种风格,装饰元素只为功能服务。那份关于航天科技的手抄报,只用深蓝、银白和中国红,却比花哨的作品更有冲击力。

亮点需要聚焦。整份作品最好只有一个视觉焦点,其他部分都是陪衬。记得有份作品在"5G技术"的"G"字上做了立体效果,周围保持简洁,这个设计让评委停留了额外二十秒。

最打动人的往往是人文关怀。有份关于环保科技的手抄报,在角落用极小字号写着"本作品使用再生纸和植物墨水"。这个细节没占多少版面,却传递出科技与自然共生的理念——也许这就是它从众多作品中脱颖而出的原因。

领奖台上灯光很亮,但比灯光更耀眼的是创作者眼中的光芒。那份经过无数次修改、每个字都倾注心血的作品,终于遇到了懂得欣赏它的人。这大概就是手抄报比赛最动人的时刻。